2024年度 第73回 朝日広告賞

<一般公募・デジタル連携の部>受賞者インタビュー

新聞から360°映像の“はとバス目線”へジャンプ

バーチャル体験を通じてはとバスツアーの魅力を伝える

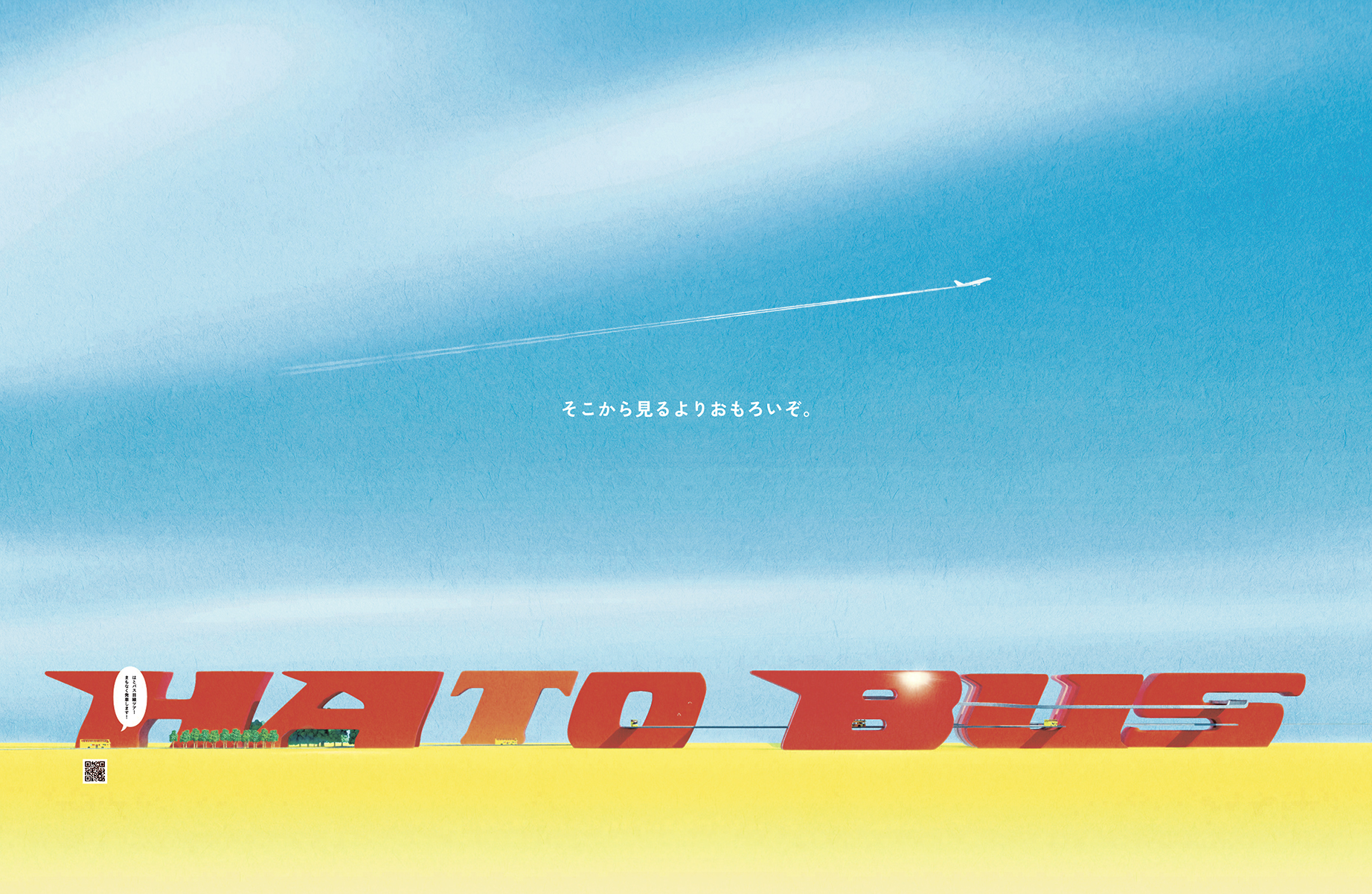

朝日広告賞<一般公募・デジタル連携の部>受賞作品

2024年度第73回朝日広告賞「一般公募・デジタル連携の部」グランプリは、はとバスの課題「はとバス」を扱った作品。新聞紙面のQRコードを読み取ると、東京の街に見立てた3D空間を“はとバス目線”で楽しむことができるという提案でした。制作に携わったのは、電通・山岸奏大氏、同社・馬場陸斗氏、同社・米田昌生氏、多摩美術大学大学院生・角替祐太氏、東京藝術大学大学院生・小林健太郎氏。代表して馬場氏、山岸氏、角替氏が語ってくれました。

新聞とデジタルを行ったり来たりしながら楽しめるものを

グランプリ受賞のご感想は。

山岸:応募に際しては、コンセプトの提示で終わらず、リアルに体験できる提案にしたいと3人で考え、いい意味で役割分担をせずにアイデアを形にしていきました。結果的に納得のいく提案ができたという実感があったので、グランプリをいただけて本当にうれしかったです。

馬場:提案したアイデアには自信がありましたが、事前に朝日広告賞のサイトで発表されたファイナリストの一覧を見て、他にもすばらしいアイデアがあると感じて気持ちが揺らぎました。それだけにグランプリの知らせはうれしかったです。

角替:僕も馬場君と同じようにファイナリストの一覧を見て少し不安になりましたが、結果としてグランプリをいただけて、とてもうれしく光栄に思います。

馬場さんと山岸さんの現業での活動について。

馬場:OOHや紙媒体のデザイン、SNSの画像制作など、ビジュアル周りの仕事が多いです。

山岸:肩書きはクリエイティブテクノロジストで、コードを書いたりプロトタイプを作ったりをはじめ、クライアントが持つ新しい技術をどのように転用すると面白いことができるのか、などについてデジタル的な知見をもとにプランニングをしています。

朝日広告賞に応募した理由は?

馬場:朝日広告賞は表現の巧さというよりその前段の「視点の面白さ」や「コンセプトの新しさ」が評価される賞というイメージがあり、美術大学時代に同級生だった角替君と「デジタル連携の部なら自分たちで面白いことができそう」という話になって、今回初めて応募に至りました。会社の同期である山岸君は「同期一の天才」と評判の人で、一緒に組んでみたいと思って声をかけました。

角替:広告賞への応募は初めてで、応募するなら歴史ある賞に挑みたいという思いがありました。歴史ある朝日広告賞が「デジタル連携」という新しい試みをしていることに魅力を感じました。

山岸:僕は工学系出身ということもあり、恥ずかしながら朝日広告賞の存在を知りませんでした。ですから何もかもが新鮮でしたし、自分の知見と新聞を掛け合わせたら面白いことができるのでは、と思ってチャレンジしました。

はとバスの課題を選んだ理由について。

角替:新聞紙面だけでは伝えきれない魅力は何だろうと3人で考え、それは「動的な体験」ではないか、はとバスの課題なら作りやすいのではないかということになりました。

山岸:馬場君が“目線”に着目した卒業制作を制作していて、彼が得意とする表現がはとバスに合っていたことも課題選びのポイントになりました。とはいえ3人ともはとバスに乗ったことがなかったので、実際に乗ってみました。そうしたら普段とは違う角度から東京の街を眺める楽しさがあって、この魅力を“目線”というテーマでどう表現すれば伝わるだろうと議論を深めていきました。

新聞広告×デジタルという点で意識したことは?

角替:表現をどうするか以前の、コンセプトを言葉で明確化するまでがいちばんの悩み所だった気がします。「はとバス目線の魅力を伝える広告」と決めてからは、新聞の表現もデジタルの表現も3人の意見が自然にまとまって、あとはどれだけクオリティーを上げられるかということに集中していきました。

山岸:今回の提案は新聞だけでもデジタルだけでも完結しません。新聞が一つの「地図」になっていて、紙面のQRコードを読み込むと、地図の各地点の景色をデジタル上で一人称の視点で見ることができます。その一方で、家族などで新聞を囲んで「今見えている景色はこのあたりだよね」などと紙面を指差しながら楽しむことができる。せっかく新聞を使うのだから、紙面とデジタル上のコンテンツを行ったり来たりしながら楽しめるものにしたいと考えました。

“はとバス目線”に音を加えることで体験のリアリティーが100%に

表現的に留意したことは。

馬場:実際の景色の再現ではなく、デフォルメした東京の空間をはとバスのロゴで表現し、“はとバス目線”に特化した乗車体験を提供しました。3D映像はルート設計や移動の速度、カメラワークの検証に時間をかけ、リアリティーを追求しました。また、新聞は街中のOOHなどと違って人との距離感が近く、じっくり見てもらえるぶん、紙面のグラフィックは細部まで描き込み、全体的には空が広く見えるような晴れやかなビジュアルを意識しました。

山岸:最初は実景の映像をそのまま使う案もありましたが、それだとカットで割ったツギハギの映像になってしまい、一息に東京を巡れるはとバスの魅力が伝わりません。どんな実景なのか想像を巡らせる楽しさと、実際にはとバスに乗った楽しさを残しておく狙いもあり、提案した表現になりました。映像作りに際しては、ガード下をくぐり抜けた先にパッと明るい世界が広がる光景や、頭上をかすめる立体道路、青空をバックに飛ぶ飛行機など、はとバスに乗った時に面白いと思って撮影した映像を参考にしました。現実の建物と同じスケール感でデフォルメした建物を配置するなどの工夫もしています。

「そこから見るよりおもろいぞ。」というコピーの意図は。

山岸:「そこから」という言葉によって「新聞の前にいる自分」をまず意識してもらい、違う所から見たければQRコードへ……という流れを作る意図がありました。

バスガイドのナレーションやさまざまな“東京の音”も効果的でした。

山岸:さまざまな効果音は、作品提出の直前に「やっぱりはとバスには欠かせない」となって、急遽入れることにしたんです。バスガイドのナレーションは僕が原稿を書き、会社の同期でお笑いサークルをやっている米田昌生さんに吹き込んでもらいました。実は、昔放送部だった僕の母親にも内輪のオーディションに参加してもらったのですが、米田さんに軍配が上がりました(笑)。効果音を入れることで一気にクオリティーが上がった実感があって、例えば視界が開けた時にウミネコの鳴き声が聞こえてきて、潮風の匂いがするような空気感になったり、視界が暗くなった時に電車の音がしてガード下をくぐっているんだなと想像できたり。音をはめていく時に馬場君が「楽しい〜!」とめちゃくちゃハイになっているのを見てうれしかったです(笑)。

馬場:締め切り直前に深夜のカフェで音入れをしたのですが、音がピタッとはまった時に「体験のリアリティーが100%になった。デジタル東京ができた!」と思えて、爽快感がありました。

新聞広告×デジタルの可能性についてどのように考え、現業にどう活かしていきたいですか?

山岸:静的に眺めていたものを動的な目線で見るという今回の提案は、例えば図鑑をARで見るとか、博物館をVRで巡るとか、いろいろな分野に応用できると思うので、新しい仕事につながっていくといいなと思います。

馬場:誰もがスマホに慣れ親しんでいる時代だからこそ新聞広告×デジタルの表現に可能性を感じました。自分の仕事は今はグラフィック系が多いですが、テクノロジーと掛け合わせた施策を模索していけたらと思っています。

角替:デジタル連携の部の入賞作品には面白い提案が多く、個人的にはトンボ鉛筆の課題を扱った入選作がすばらしいと思いました。他の入賞作品のバリエーションを見てもまだまだいろんな可能性がある気がします。僕は広告会社への就職が内定しているのですが、広告は人の気持ちを幸せにしたり、社会をより良い方向に向けたりする力があると思うので、自分なりに勉強して新しい提案をしていきたいです。

賞金の使い道は。

山岸:まだ決めていませんが、新しいパソコンを買おうかなと。

馬場:来月から一人暮らしをするので、初期費用で消えそうです(笑)。

角替:旅行に行きたいですね。