朝日広告賞を受賞していなかったら、ピタゴラスイッチもだんご3兄弟もポリンキーもI.Qも生まれていなかった

東京藝術大学大学院 映像研究科教授 佐藤雅彦

朝日広告賞受賞者の、受賞の頃のエピソードから現在の活躍までを紹介する『Now&Then』企画。第2回目は、第35回で入選、第36回で朝日広告賞を受賞した佐藤雅彦さん。電通のCMプランナーとして数々のヒットCMを“独自の方法論”で生み出し、新たな広告セオリーを作り出した。電通退社後は、活躍の場を教育現場に移し、教育方法を学生と共に研究。幼児教育番組「ピタゴラスイッチ」や小中高生向けの教育番組「考えるカラス」なども企画・監修している。

営業志望で表現とは無縁。クリエーティブへの興味が目覚めた瞬間

第33回(1993年)ACC CM FESTIVAL グランプリ

電通に入社して、最初に配属されたのがSP(セールスプロモーション)局でした。もともと営業志望で、毎年提出する「自己申告カード」にも「営業に移りたい」と記入していました。表現やクリエーティブとは無縁で、小説も読まず、映画と言えば「寅さん」や「007」のような、ごく一般的なものしか観たことがなかった。20代半ば、そんな私に一人の友人が「映画はそういうものだけじゃないよ」と、難解な名画が上映されていた映画館に連れて行ってくれました。

その映画を観た瞬間、突然、映像のアイデアが次々と頭の中に生まれはじめました。もちろん、それまで映像のアイデアなど考えたことはありません。だから、それが映像のアイデアなのかも分からなかったのですが、映画そっちのけでアイデアを手帳に書きまくりました。

その出来事の直前に、発売されたばかりの「ルービックキューブ」を甥のプレゼントとして買いました。自分でも試しにやってみたところ、全体の構造が頭の中に映像のように浮かび、イメージだけで全面そろえることができたんです。そのとき、イメージでもの事を考えるということが、同時に理解できました。

しばらくして「自己申告カード」を提出する時期になったので、今度は営業ではなくクリエーティブ志望にマークしました。あまりの変わりように、上司には相当驚かれましたが、なんとかクリエーティブ局への転局試験を受けさせてもらえることになりました。

だけど、そこからが大変でした。転局試験に合格したのに、SP局の局長が「転局させるとは言っていない」と言い出したからです。そしたら人事局長も「転局試験を受けさせるということは、受かったら転局させるという意味だ」と怒ってしまった。せっかく受かったのに板ばさみで転局できなくなってしまい、そのときSP局で担当していた「つくば科学万博」の仕事を最後までやることになりました。

その後、局長が昇進するなど状況が変わり、1985年11月頃にクリエーティブ局に転局できることになりました。ただ、そこでも問題が発生。通常は、新入社員と合わせて4月に転局するんです。11月に新人が入ってきても、クリエーティブ局も受け入れる体制が整っていなくて、営業兼務という、また宙に浮いた状態になってしまい、CMなどの企画や制作はやれませんでした。

朝日広告賞の受賞がなければ、全く別の人生だった

仕事がないので、その時間を利用して資料課に足繁く通いました。資料課には、世界中の広告賞のアーカイブが何十年分もストックされており、自由に閲覧でき、出力することもできる、素晴らしい環境でした。時間はたっぷりあったので、各国の名だたる審査員が選んだ作品の中から自分がいいと思ったものを選び、「佐藤雅彦選抜コマーシャル集」というビデオを作ってみました。それを見ていると、自分が「面白い」と感じる表現には共通するルールがあったのです。それを基に、自分なりの新しい方法論を作ることにしました。

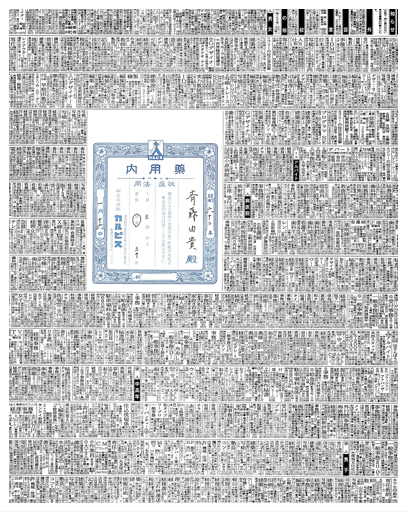

とはいえ、仕事は何もない状態。そこで、朝日広告賞は一般公募の部があるので、それに応募することにしたのです。まずは、誰もが知っているけど、めったに見ることがなくて、たまに見ると実は大好きなもの、それを表現の核にする。そんなルールを勝手に作り、デザインの素材を集めました。その一つが薬袋。それをカルピスの小型広告のモチーフとして使ったのです。当時はとても珍しい表現だったようで、入賞することができました。

その一方で、次の年の暮れ、とうとう私にクリエーティブ局から営業へ異動する内示が出ました。「結局、1本のテレビCMも作ることがなかった」と肩を落としていたのですが、自分で考えた方法論を試してみたくて、その年も朝日広告賞に応募することにしました。

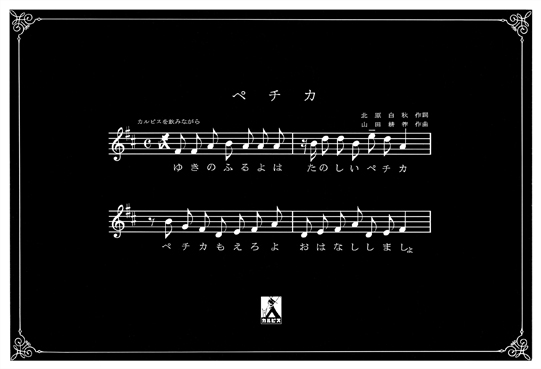

そのとき使ったのは「イメージの読み書き」という方法論。文字で読み書きするように、イメージが読み書きできたら……と考えたものです。ペチカの音譜と歌詞とカルピスのマークから、1つのイメージを作り上げるのが狙いでした。

「今年は電通の佐藤さんという方が朝日広告賞を受賞した」と、朝日新聞社の役員から電通の社長に連絡が入り、とても喜んでくれたそうです。ただ、私は無名で、広告の仕事もしていない。クリエーティブ局の役員はもちろん、局長も私のことを知らなかったので「佐藤って誰だ」と大騒ぎになりました。「もしかしたら、転局試験を受けて入ってきた佐藤かも」と、部長が慌てて私のところに確認に来ました。当時、受賞のお知らせは郵便で届き「朝日広告賞受賞」と書いてあったので、私はてっきり入賞だと思っていたんです。だから、部長と話をして、ようやく自分が最高賞である朝日広告賞を受賞したことを知りました。

それで、人事が急遽ストップしました。朝日広告賞を受賞した人材を部長の権限で異動させるわけにいかなくなったのです。33歳で、ようやくCMプランナーという肩書きをいただきました。

今の広告は面白くない。本音で語った受賞スピーチ

第31回(1991年)ACC CM FESTIVAL 優秀賞 / 第14回(2009年)ACC TVCM 殿堂入り(1991年~1994年湖池屋TVCM)

朝日ホールで贈呈式に出席したとき、受賞者として挨拶しました。そのとき、こんな機会は最後かもしれないから、本音で話すことにしたんです。「今作られている広告は面白くない。全部つぶれてもいいと思っています。有名なタレントをきれいな外国の風景に立たせたり、奇抜なことを記号的にやったりしているが、本当の新しいイメージはそういう風に作られるものではない。だから、カルピスの広告で『イメージの読み書き』をしようと思いました」という話をしたら、会場が静まりかえった。

その後、次にスピーチするサントリーの鳥井道夫さんが壇上に立ち、挨拶用の封筒を胸ポケットから出すと、黙ってしまった。そして「これ、今朝秘書が渡してくれたスピーチ用の原稿で、無難なことが書いてある。オレね……佐藤くんの挨拶聞いたら、こんな準備されたもの読めないよ」って言うんです。会場中が「えっ」となり、ご自身の言葉で話し始められると、形だけのセレモニーが生き生きと変容したように感じました。贈呈式の後、電通の社長や役員に褒めていただき、いまだに「あの挨拶覚えているよ」と言われることがあります。

たいした経験もないのに、若気の至りで正論めいたことばかり言う私のところに仕事が来たのは、半年後のことでした。それが、湖池屋の仕事です。CMにおける音の重要性を説いた「音が映像を規定する」や濁音をつかったコピー「濁音時代」など、最終的には23にもなった「ルール」という方法論で湖池屋「スコーン」「ポリンキー」をはじめ、NEC「バザールでござーる」などのテレビCMを次々と制作。1年半後にはクリエイター・オブ・ザ・イヤーも受賞しました。その後、独特な世界感を醸し出すための「トーン」という方法論も構築。サントリーモルツ「うまいんだな、これがっ」や湖池屋「ドンタコス」、トヨタ「カローラⅡ」、サントリー缶紅茶「ピコー」などのCMは「トーン」という方法論で制作しました。

新しいことを生み出すためにはジャンプが必要

(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントプレイステーション用ソフト

1997年 PlayStation Awards GoldPrize / 1998年 文化庁メディア芸術祭優秀賞

独立してからは、プレイステーションのゲームソフト「I.Q」を作り、「クリック」という本も出版。そこに書いた「だんご3兄弟」というショートストーリーを基に、それまで培った方法論をふんだんにつぎ込んで歌も作りました。そして、CMを始め、ゲーム、書籍、歌などいろいろとやってみて、要するに私は「表現方法を作りたい」ということがやっと分かったんです。そこまでやらなければ自分には分からなかったんです。遅すぎますよね。そのタイミングで、慶應義塾大学から教授として迎えたいという連絡がありました。「表現方法の研究と教育ができて、研究室も持ち、学生と研究・開発してくれる人を探していて、それは佐藤さんしかいない」と言われたんです。1998年、43歳のことです。

CMのアイデアは、何も映っていないテレビか、それがない時はテレビの枠をマジックで書いた白い紙を壁に貼って、それを見ながら考えました。そこに何が映ったらお茶の間の人たちはびっくりしてくれるか。こんな単純なやり方ですが、本質を含んでいるやり方です。そうやって、私はたくさんの表現方法を考え出しました。私は、新しい表現方法が見つからないとテレビCMを作れないので「作り方を作る」という姿勢で取り組んでいました。

新しいことを生み出すためには「ジャンプ」が必要です。だけど、ジャンプするための方法は言語化できない。それは表現に限ったことではなく、数学でも科学でもそうだと思います。仮説を立ててジャンプして、うまくいったら言語化できる。今は教育の現場で、アルゴリズムが生む表現やコンピューターにとっての次の表現など、面白いものをとことん追求しています。ピタゴラスイッチや考えるカラスも、日頃の研究成果を基にした番組なのです。

- Q 今の若い人をどう見ていますか?

- うまい立ち居振る舞いや言い方だけを覚えて、一見、成功しているように見えている人がいます。そんなことに巧みにならずに、物事の本質を考え、破壊者と言われるぐらいに、やり方を変えていってほしいと思います。嫌われ者になるのはいやだと思いますが、正しいことをやる時は、そんなことにこだわらず、ぶつかってほしいと思います。

- Q デザイナーにアドバイスをお願いします。

- みんな中途半端にセンスがいいんです。パソコンの環境が整い、ソフトもいろいろありますから。映像素材もYouTubeで簡単に済ませたものは、たいてい面白くない。誰かが作った方法を一度遮断して、与えられた課題を“自分”はどう解決するか。自分の問題として取り組んで、自分の方法論を作ってみてください。

- Q 朝日広告賞とは。

- もし朝日広告賞を受賞していなかったら、間違いなく私は全く別の人生を歩んでました。それはそれで充実した日々を過ごしたとは思います。だけど、いまの私はいない。「ピタゴラスイッチ」も「だんご3兄弟」も「バザールでござーる」も「I.Q」も「ポリンキー」も「経済の本」も、生み出すことはなかったことは確かです。朝日広告賞とは、私にとって人生の大きすぎる転機とも言えます。

関連記事

Contact

朝日広告賞のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」から。

応募作品などの送付先は「郵送物の宛先」へ。

-

お問い合わせ

作品応募の

不明点などは

「応募についてのQ&A」

もご覧ください。 -

郵便物などの宛先

〒104-8011

東京都中央区築地 5-3-2

朝日新聞社 メディア事業本部

朝日広告賞事務局